【国学品鉴】书法魅力:中国碑派书法

【题记】中国传统文化博大精深,丰富多彩,包含了中华民族的聪明才智和勇于创新的民族精神。我们应该热爱中华民族的传统文化,形成文化认同感,增强民族自豪感,努力发扬优秀传统文化,培养爱国主义精神,这是作为一个中国人必须具有的思想文化素养。即日起,兴安职业技术学院国学教育研究中心将每周三、五、日推出“国学品鉴”专栏,为您推荐草原儿女原创美文,领您鉴赏诗词曲赋,共同解读传统节俗。

集南帖北碑之大成 碑派书法

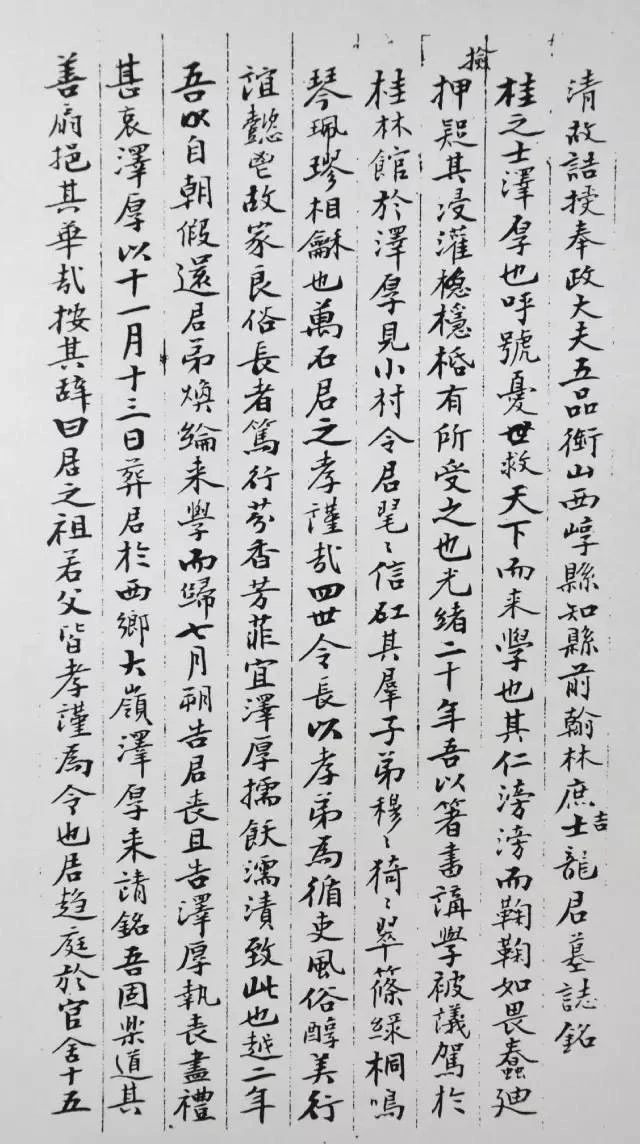

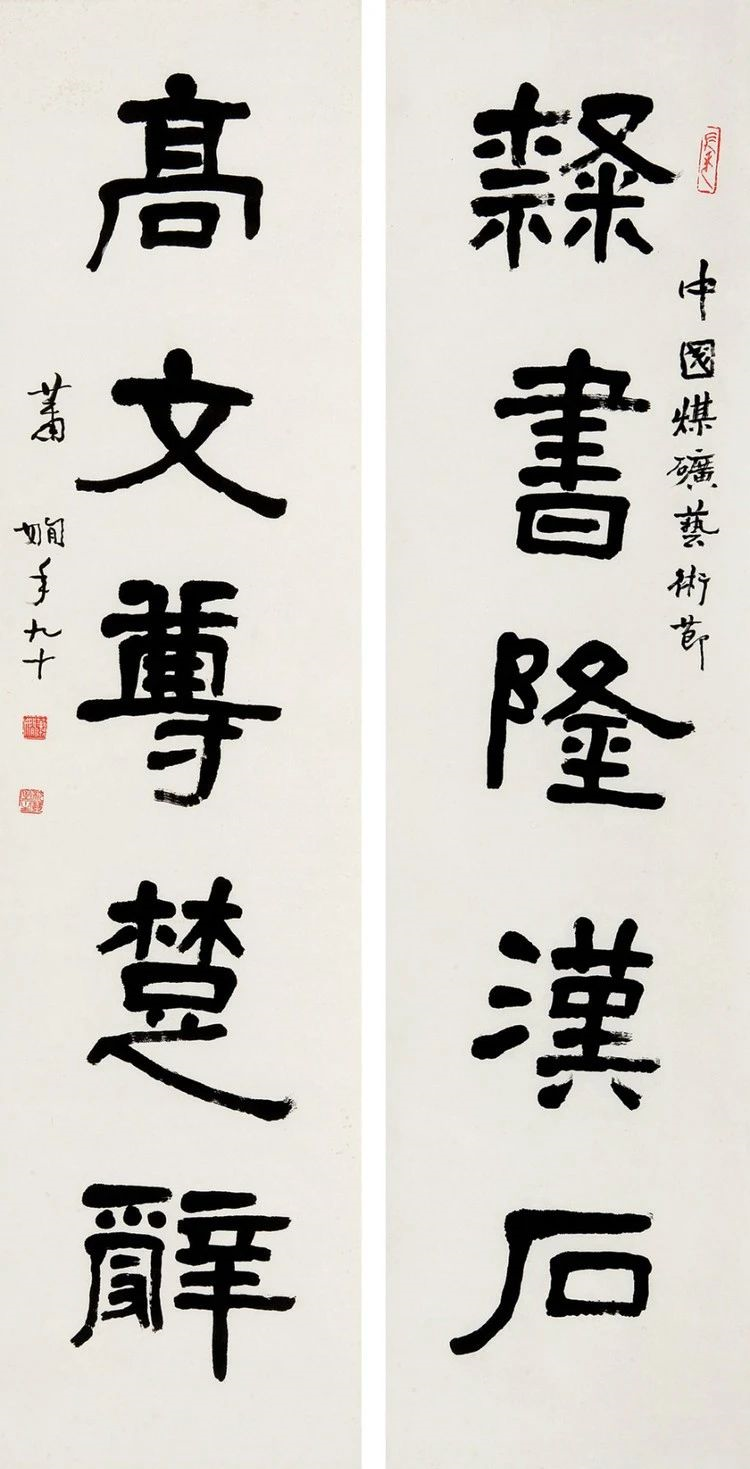

萧娴先生(1902—1997),字稚秋,号蜕阁、枕琴室主。贵州贵阳人。13岁便写得一手好邓隶,曾有“粤海神童”之称。萧娴青年时代好交游,善饮、胆大,为人落拓不羁。北伐时,萧娴曾在广东参加了宋庆龄女士举办的慰劳会,以自己所书间距义卖得千元,悉数襄赞国民革命。20岁时,萧娴经朋友介绍去上海拜见南海康有为先生。康先生见到萧娴13岁时所书《散氏盘》铭文后,欣然赠诗云:“笄女萧娴写散盘,雄深苍浑此才难;应惊长老咸避舍,卫管重来主坫坛。”

萧娴早年崇尚碑学,深得北派三昧。篆学邓石如,得其朴厚;后习石鼓、籀文,益为高古;隶法石门颂;行书得力于石门铭,更从汉魏其他诸碑如张迁、华山庙、爨龙颜、郑文公等,汲取神髓,互为表里。中年遍历西南名山大川,后定居于六朝古都南京,平生瞩目自然,留情景物,故日月精华,山川奇气,洋溢笔端。淋漓见波涛之迹,奇拔得山岳之险。特擅擘窠大字,风云入怀,得意挥洒。纷披雄浑,每有“提笔四顾天地窄”之概。为书之道,关乎性情,通乎造化。萧书以温厚为形体,恣肆为气神,自成面目,影响当代。

萧娴先生在其《庖丁论书》中写到:“我爱榜书,因爱大物。诸如我爱长江,汹涌天际,我爱长城,屏障万里。”此中豪壮成于山川间,而发从芳墨,无拘无束,全从自然。

二十世纪的书法史上有一位伟大的女书法家,以其苍浑、厚润的书风为世所誉,跻身一流,领一代风骚,她就是萧娴先生。在实践上,以康有为、沈曾植、于右任、萧娴、沙孟海等为代表。其他以画闻名的书家如吴昌硕、徐悲鸿、黄宾虹、潘天寿、齐白石;以甲骨篆书闻名的罗振玉、董作宾等或以碑入帖,或以帖融碑,或取法甲骨金文,或取法章草简牍,以各种风格样式取法汇入到碑学的滚滚洪流中,成绩卓著,蔚为大观!萧娴先生即是这股洪流中卓然独异的猛将。她以女性独特的身份与视角诠释演绎着大丈夫的豪迈与激昂,责任与担当。

萧娴先生豪迈一生中并不乏女性的柔情与温婉。在生活中,她是丈夫温柔的妻子,是孩子慈祥的母亲。在艺术上,虽然崇尚豪壮但不失精微,其小字的娟秀透露出女子特有的细腻柔情。其抗战流亡时所作诗集《劫余草》以小行楷书就,精美绝俗,亦可透见先生帖学之功。诗集中或述流离之苦:“呜呼歌兮歌正哀,劫灰飞尽望春回”;或寄雅意:“我爱清清竹,可以医吾俗”;其在家中常挂的寄思乡之情的“家在梦中何日到,春来江上几人还”,更是体现了一位女书法家细腻而真挚的悠悠之情!

康有为继承、发展了乾嘉以来金石学传统和碑学研究的最新成果,著《广艺碑双楫》,成为清代碑学运动的集大成者。如果说阮元发起碑学运动,为书法创作开启了新的领域;包世臣丰富碑作技法理论,极大推动了碑学的发展:邓石如、伊秉绶等人以创作成就为碑学提供实践支持;那么康有为的意义则在于总结并完善了碑学运动的理论与实践,确立了清代碑学的历史地位,因而说康有为是碑学

康有为以复古为创新,独尊魏碑而自创新格。康有为则是借北魏托古改制寻求个体风格的大师。其艺术成就在于独创“康体”。“康体”博大深郁,新理异态,具有礼乐之美的精神内涵,为其人格之写照。康氏看重的是堪考源流的隶楷之变的用笔法则,细考康氏书迹,往往会发现其取法诸碑之痕迹。其《翻刊书镜题辞》曰:“或誉我书类扬风,或称我书比长史。自我仙才自不法,散僧入圣亦何似。萧娴喻其书具有“重、拙、大”三美,赏其书如登南京灵谷塔“眼前十里深松,海声浩荡:青山如壁,横插半空:随处都有着六朝遗迹,势有一种虎踞龙盘之气。“不仅可以看到他取精用宏和渊源所自:而且也启发启示了我们,要求书法的变化创新。“康体”裁铸古今,创为一体,新理异态,能移人情,是其主体人格精神完美的体现。